- Recruiting

- Personalentwicklung

- Mitarbeiterbindung

- Offboarding

- New Work

- Leadership

- Balanced Scorecard

- Change Management

- Demografischer Wandel

- Diversity Management

- Führen auf Distanz

- Führung 4.0

- Führungsmodelle

- Internationales Personalmanagement

- Konfliktmanagement

- Krisenmanagement

- Mitarbeitergespräche

- Personalcontrolling

- Mitarbeiterkommunikation

- Personalplanung

- Personalstrategie

- Zielvereinbarungen

- HR Tools

Bildnachweis: TeraVector-stock.adobe.com

Bildnachweis: TeraVector-stock.adobe.com

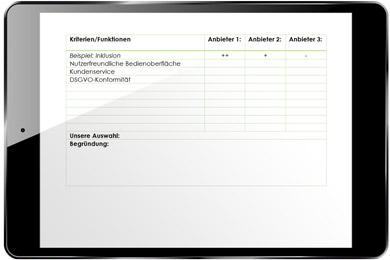

Inklusion - Wie die Führung inklusiver Teams gelingt!

Inklusion stärkt nicht nur Einzelne, sondern die gesamte Gesellschaft. Sie sorgt für Vielfalt, Innovationskraft und soziale Gerechtigkeit. Besonders in Unternehmen trägt eine inklusive Kultur dazu bei, Talente zu entdecken und ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen. In diesem Beitrag finden Sie wichtige Informationen, praktische Tipps und Unterstützungsmöglichkeiten zur erfolgreichen Umsetzung von Inklusion in Ihrem Unternehmen.

Das Wichtigste zu Inklusion in Kürze

- Inklusion bedeutet, dass alle Menschen – unabhängig von Behinderung, Herkunft, Geschlecht oder anderen Merkmalen – gleichberechtigt an gesellschaftlichem Leben teilnehmen können.

- Umsetzung von Inklusion erfordert inklusive Entscheidungen, darunter den Abbau von Barrieren, die Anpassung der Kommunikation und die Sensibilisierung der Mitarbeitenden.

- Arbeitgeber profitieren von Inklusion durch Innovationskraft, Mitarbeiterzufriedenheit, Imagegewinn und finanzielle Förderungen.

- Es gibt zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten durch Organisationen wie die Bundesagentur für Arbeit, Aktion Mensch und andere staatliche Förderprogramme.

Das sollten Sie beachten

- Sprechen Sie mit Kolleginnen und Kollegen und definieren Sie das Verständnis von Inklusion in Ihrer Organisation.

- Erfahren Sie, wo Sie die Unterstützung bekommen können, und sprechen Sie die Organisationen und Unternehmen an.

- Bereiten Sie Arbeitsplätze und Arbeitsmittel so vor, dass sie inklusiv genutzt werden können.

- Sensibilisieren Sie Führungskräfte und Mitarbeitende für das Thema Inklusion.

- Gestalten Sie den Bewerbungs- und Einstellungsprozess inklusiv.

- Evaluieren und verbessern Sie regelmäßig Ihre Inklusionsmaßnahmen, indem Sie kontinuierlich neue Maßnahmen zur Förderung der Inklusion entwickeln und ständig Feedback von Mitarbeitenden mit Behinderungen einholen.

Was ist eigentlich Inklusion?

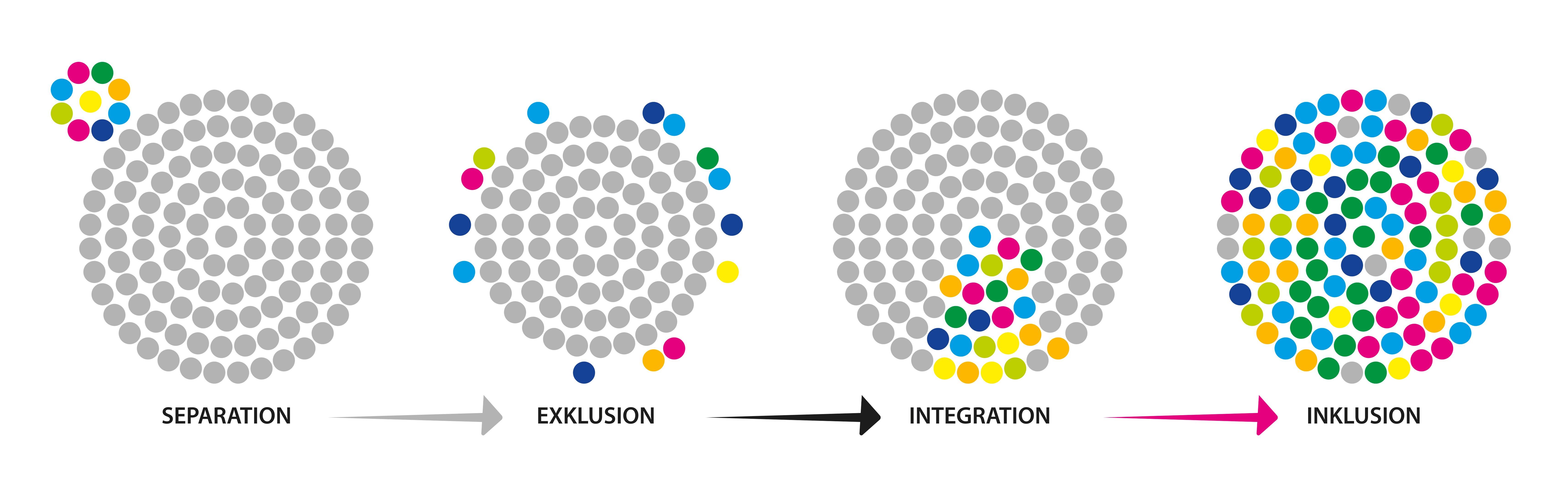

Inklusion bedeutet, dass unsere Gesellschaft so gestaltet wird, dass alle Menschen – unabhängig von ihren individuellen Unterschieden – gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Dabei darf niemand benachteiligt oder ausgeschlossen werden. Inklusion geht über Integration hinaus: Während Integration darauf abzielt, Menschen in eine bestehende Gesellschaft einzufügen, ohne notwendige Strukturen zu ändern, sorgt Inklusion dafür, dass die Gesellschaft von Grund auf so gestaltet wird, dass sich jeder Mensch ohne Anpassungsdruck zugehörig fühlt.

Bildnachweis: E. Zacherl-stock.adobe.com

Bildnachweis: E. Zacherl-stock.adobe.com

Der Anspruch auf Inklusion basiert auf der universellen Menschenwürde. Da alle Menschen gleiche Rechte haben, sollte die Gesellschaft so aufgebaut sein, dass alle ohne Einschränkung ihre Möglichkeiten entfalten können. Das bedeutet, Barrieren zu beseitigen, Diskriminierung abzubauen und Vielfalt als Bereicherung anzusehen.

Wen betrifft Inklusion?

Inklusion betrifft alle Menschen. Zwar wird sie oft im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderungen diskutiert, doch sie geht weit darüber hinaus. Inklusion berührt auch Themen wie Alter, Herkunft, Sprache, Geschlecht, sexuelle Orientierung, soziale Schicht oder Bildungshintergrund.

Kinder und Jugendliche profitieren von inklusiven Bildungssystemen, die ihnen gleiche Lernchancen ermöglichen, unabhängig von individuellen Voraussetzungen. Menschen mit Migrationshintergrund können durch sprachliche und kulturelle Inklusionsmaßnahmen besser in die Gesellschaft integriert werden. Ältere Menschen erfahren Inklusion durch barrierefreie Zugänge zu öffentlichen Einrichtungen und Gesundheitsversorgung. Auch Personen aus einkommensschwachen Haushalten profitieren von inklusiven Strukturen, die soziale Mobilität erleichtern.

Unsere heutige Gesellschaft ist vielfältig, doch noch immer erfahren viele Menschen Diskriminierung. Sei es am Arbeitsplatz, in der Schule oder im alltäglichen Leben – Inklusion bedeutet, diese Diskriminierung zu erkennen und gezielt dagegen vorzugehen. Unternehmen, Institutionen und öffentliche Einrichtungen müssen gemeinsam daran arbeiten, eine Umgebung zu schaffen, die allen Menschen gleiche Chancen bietet und Barrieren abbaut.

Inklusion im Arbeitsmarkt

Ein inklusiver Arbeitsmarkt stellt sicher, dass Menschen mit Behinderungen oder anderen individuellen Einschränkungen gleichberechtigt arbeiten können. Die Bundesregierung hat hierzu das "Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes" auf den Weg gebracht. Ziel ist es, mehr Menschen mit Behinderungen in reguläre Arbeitsverhältnisse zu bringen und bestehende Hindernisse abzubauen.

Laut gesetzlicher Vorgaben sind Unternehmen verpflichtet, mindestens 5 % ihrer Arbeitsplätze an Menschen mit Behinderungen zu vergeben. Trotzdem bleibt die Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderungen fast doppelt so hoch wie bei Menschen ohne Behinderung. Zudem verharren Betroffene oft länger in der Arbeitslosigkeit. Hauptgründe sind fehlende Barrierefreiheit, mangelnde Flexibilität in Arbeitsstrukturen und anhaltende Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderungen.

Ein inklusiver Arbeitsmarkt erfordert nicht nur gesetzliche Maßnahmen, sondern auch ein Umdenken in der Unternehmenskultur. Unternehmen müssen erkennen, dass Vielfalt eine Bereicherung darstellt und individuelle Unterschiede Potenziale bieten. Dazu gehört eine gezielte Sensibilisierung der Belegschaft, die Anpassung von Arbeitsstrukturen sowie die Förderung eines diskriminierungsfreien Arbeitsumfeldes.

Ein wichtiger Aspekt ist die barrierefreie Gestaltung von Arbeitsplätzen. Dazu zählen nicht nur bauliche Maßnahmen wie Rampen oder Fahrstühle, sondern auch digitale Barrierefreiheit, etwa durch spezielle Software oder Arbeitsmittel für Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen. Zudem sind flexible Arbeitszeitmodelle notwendig, um individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Bildnachweis: industrieblick-stock.adobe.com

Bildnachweis: industrieblick-stock.adobe.com

Weiterhin sind gezielte Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen entscheidend. Menschen mit Behinderungen oder anderen Einschränkungen sollten Zugang zu spezifischen Schulungen erhalten, die ihnen die Möglichkeit geben, ihre Fähigkeiten optimal einzusetzen. Dabei kann eine enge Zusammenarbeit mit Integrationsfachdiensten und Arbeitsagenturen unterstützend wirken.

Unternehmen, die sich aktiv für Inklusion einsetzen, profitieren nicht nur durch ein positives Image und gesellschaftliche Anerkennung, sondern auch durch eine erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit und Produktivität. Eine inklusive Unternehmenskultur stärkt das Teamgefühl und führt zu mehr Innovation und Kreativität.

Was können Arbeitgeber tun?

Unternehmen spielen eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung von Inklusion. Sie können Arbeitsplätze barrierefrei gestalten und technische Hilfsmittel bereitstellen. Beispielsweise können ergonomische Stühle, Hörverstärker oder barrierefreie Software eingesetzt werden, um Mitarbeiter*innen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zu unterstützen.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche staatliche Förderprogramme, die finanzielle Unterstützung für Unternehmen bieten, die Menschen mit Behinderungen einstellen. Unternehmen profitieren nicht nur finanziell, sondern auch durch eine vielfältige und kreative Belegschaft.

Was spricht für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung?

Wir haben Ihnen zehn gute Gründe, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, hier zusammengestellt.

- Gut ausgebildete Fachkräfte: Menschen mit Behinderungen haben oft eine überdurchschnittlich hohe Qualifikation.

- Hohe Motivation und Loyalität: Menschen mit Behinderungen zeigen oft eine starke Identifikation mit ihrem Arbeitsplatz.

- Innovationskraft: Vielfältige Teams entwickeln oft kreativere Lösungen.

- Anpassungsfähigkeit: Menschen mit Behinderungen sind es gewohnt, Herausforderungen zu meistern.

- Positive Unternehmenskultur: Ein inklusives Arbeitsumfeld fördert Respekt und Zusammenarbeit.

- Gesellschaftliche Verantwortung: Inklusive Unternehmen leisten einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft.

- Kundenorientierung: Ein diverses Team kann besser auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Kund*innen eingehen.

- Imagegewinn: Inklusive Unternehmen verbessern ihr Ansehen in der Öffentlichkeit.

- Steuerliche Vorteile: Unternehmen profitieren von finanziellen Förderungen und steuerlichen Erleichterungen.

- Geringe Schwankung: Menschen mit Behinderungen wechseln den Arbeitgeber seltener.

Was können Führungskräfte tun?

Führungskräfte tragen eine besondere Verantwortung für Inklusion am Arbeitsplatz. Sie sollten sicherstellen, dass alle Mitarbeiter*innen – unabhängig von ihren individuellen Voraussetzungen – gehört und respektiert werden.

Dazu gehören:

-

Die Bereitstellung von barrierefreien Kommunikationsmitteln (z. B. Gebärdensprachdolmetscher bei Vorträgen).

-

Regelmäßige Schulungen zum Thema Inklusion und Sensibilisierung der Belegschaft.

-

Aktiver Austausch mit betroffenen Mitarbeiter*innen, um Bedürfnisse individuell zu klären.

-

Inklusive Entscheidungsprozesse, bei denen alle Mitarbeitenden beteiligt werden.

-

Anpassungen von Arbeitsplätzen und Arbeitsabläufen, um individuelle Fähigkeiten optimal zu nutzen.

Wer kann helfen?

Es gibt zahlreiche Organisationen, die Unternehmen und Einzelpersonen bei der Umsetzung von Inklusion unterstützen:

-

Deutsches Institut für Menschenrechte (https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/)

-

Bundesagentur für Arbeit (https://www.arbeitsagentur.de/)

-

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) (https://www.teilhabeberatung.de/)

-

Aktion Mensch (https://www.aktion-mensch.de/)

-

AWO Bundesverband e. V. (https://awo.org/verband/verbandsstruktur/bundesverband/)

-

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (https://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html)

-

Portal der Arbeiterkammern (https://www.arbeiterkammer.at/index.html)

Wo finden Sie weitere interessante Informationen?

Studie: Diversity und Inklusion. Muss oder kann?

Heutzutage wird intensiv über das Thema der Inklusion gesprochen. In Zeiten von Fachkräftemangel eröffnet Inklusion sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer neue Chancen, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen. Im Unternehmenskontext steht Inklusion für eine Unternehmenskultur, in der Menschen unabhängig von ihren Unterschieden respektiert, anerkannt und gefördert werden. Chancengleichheit für alle sowie die Offenheit und Akzeptanz unterschiedlicher Charaktere und Persönlichkeiten gehören zu den Top-Motivatoren bei der Wahl eines Arbeitgebers. Das beschreibt die Studie „Diversity und Inklusion. Muss oder kann?“ von Prof. Dr. Sonja Würtemberger und Prof. Dr. Katharina-Maria Rehfeld an der IU Internationalen Hochschule. Befragt wurden 1.214 Personen zwischen 16 und 65 Jahren, die in Deutschland studieren oder eine Ausbildung absolvieren.

Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:

· 75,1% der Befragten ist es wichtig, dass ihre zukünftigen Arbeitgeber Maßnahmen zu Vielfalt und Inklusion ergreifen.

· Chancengleichheit, ein offenes Feedbacksystem und eine barrierefreie Arbeitsumgebung gehören zu den meistgenannten Maßnahmen, welche sich die Fachkräfte von morgen von ihren zukünftigen Arbeitgebern wünschen. Für 38,2% der Befragten ist Chancengleichheit unabhängig von Geschlecht, Familienstand, sexueller Orientierung, Herkunft, Weltanschauung und / oder Behinderung der wichtigste Motivator bei ihrer Entscheidung für einen Arbeitgeber.

· Lediglich 24,7% der Befragten haben bereits in den Stellenanzeigen oder auf den Unternehmenswebseiten Informationen zu Vielfalt und Inklusion gefunden. Hier gibt es nach Ansicht der Autorinnen noch Potenziale für die Gewinnung von Fachkräften.

9 von 10 Befragten sagen, dass Führungskräfte eine Vorbildfunktion in Sachen Vielfalt und Inklusion einnehmen.

Studie: Inklusionsbarometer Arbeit 2024

Seit 2013 lässt „Aktion Mensch e. V.“ jährlich die Fortschritte bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung auf dem deutschen Arbeitsmarkt messen. Besonders in der heutigen Zeit gewinnt die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung an beruflichen Chancen zunehmend an Aufmerksamkeit. Insgesamt 1,14 Millionen Personen mit Behinderung sind derzeit bei beschäftigungspflichtigen Unternehmen in Arbeit. Das aktuelle Inklusionsbarometer 2024 präsentiert die wichtigsten Erkenntnisse zur Inklusion auf dem Arbeitsmarkt im Jahr 2024 und beleuchtet in einer Sonderauswertung Herausforderungen bei der Inklusion junger Menschen.

Die wichtigsten Ergebnisse des Inklusionsbarometers im Überblick:

· 38,5% der beschäftigungspflichtigen Unternehmen haben alle Pflichtarbeitsplätze besetzt. 74,1% besetzen mindestens einen Pflichtarbeitsplatz. Mehr als 46.000 Unternehmen in Deutschland beschäftigen keine einzige Person mit Behinderung, obwohl die Zahl der Unternehmen, die unter diese Pflicht fallen, steigt.

· 165.725 Personen mit Behinderung waren im Oktober 2024 arbeitslos. Die Anträge auf Kündigungen von Menschen mit Behinderung sind auf 21.369 angestiegen.

· Im Vergleich zu Menschen ohne Behinderung suchen Arbeitslose mit Behinderung im Durchschnitt 96 Tage länger nach einem neuen Arbeitsplatz.

· Junge Menschen mit Behinderung (58%) sind mit ihren bisherigen Erfahrungen im Berufsleben deutlich weniger zufrieden als ihre Altersgenossen ohne Behinderung (72%). 39% sorgen sich, dass sie den Erwartungen in Schule, Ausbildung und Beruf nicht genügen.

· Es besteht weiterhin ein hoher Handlungsbedarf, insbesondere bei der Förderung von Jugendlichen mit Behinderung und der Sensibilisierung von Unternehmen.

- Abwerbung

- Alternde Belegschaft

- Arbeitsvertrag

- Auslandsentsendung

- Balanced Scorecard Personal

- Bedeutung Kommunikation

- Beschäftigungsgrad

- Bildungscontrolling

- Business Process Management

- Change Management

- Demografischer Wandel

- Digital Leadership

- Digitale Personalakte

- Digitale Personalkommunikation

- Diversity Management

- Führen auf Distanz

- Führung 4.0

- Führungsmodelle

- Führungsstile

- Generationenmanagement

- Generation Y und Leadership

- Generation Z

- Herausforderung Führungskräfte

- Humankapital

- Inklusion und Führung inklusiver Teams

- Internationales Personalmanagement

- Joint Venture

- Konfliktgespräche

- Konfliktmanagement

- Kontinuierliche Verbesserung

- Krisenmanagement

- Lohnabrechnung

- Mediation

- Minijobs

- Mitarbeiter Engagement Index

- Mitarbeiterkommunikation

- Mitarbeitergespräche

- Mobbing am Arbeitsplatz

- Moderation für Personalverantwortliche

- Personalcontrolling

- Personaleinsatzplanung

- Personalplanung

- Personalsoftware

- Personalstrategie

- RACI Matrix

- Rentabilität neuer Mitarbeiter

- Wissensbewahrung

- Zielvereinbarungen