- Recruiting

- Personalentwicklung

- Mitarbeiterbindung

- Offboarding

- New Work

- Leadership

- Balanced Scorecard

- Change Management

- Demografischer Wandel

- Diversity Management

- Führen auf Distanz

- Führung 4.0

- Führungsmodelle

- Internationales Personalmanagement

- Konfliktmanagement

- Krisenmanagement

- Mitarbeitergespräche

- Personalcontrolling

- Mitarbeiterkommunikation

- Personalplanung

- Personalstrategie

- Zielvereinbarungen

- HR Tools

Konfliktmanagement: Das können wir lösen!

Kein Mensch und kein Unternehmen ist immun gegen Konflikte. Treffen Menschen aufeinander sind Meinungsverschiedenheiten im Arbeitsalltag vorprogrammiert und ganz natürlich. Dennoch müssen Konflikte nicht zwangsläufig schlecht sein: Genau hier beginnt Konfliktmanagement, um sich konstruktiv mit dem Missverständnis auseinanderzusetzen und mögliche Lösungsansätze zum Thema abzuleiten, bevor Schaden angerichtet wird

Das Wichtigste in Kürze:

- Konfliktmanagement umfasst alle Maßnahmen zur bewussten Auseinandersetzung mit Konflikten in Unternehmen: vom Erkennen des Konfliktpotentials, über Methoden im Konfliktmanagement bis hin zu Follow-up Terminen und systematischen Reflexionen.

- Interne Anlaufstellen für das Konfliktmanagement sind Arbeitnehmervertretungen, Personalabteilung und direkte Vorgesetzte.

- Modelle, wie das KULT-Modell oder die Harvard-Methode, dienen Ihnen als Ansätze zum konstruktivem Konfliktmanagement.

So gehen Sie vor:

-

Gehen Sie proaktiv dem Thema Konflikte um, indem Sie aufzeigen, wie Ihr interner Prozess zur Konfliktbearbeitung aussieht und welche Konfliktmanagement Methoden zur Verfügung stehen!

-

Machen Sie an Beispielen bewältigter Meinungsverschiedenheiten oder interner Auseinandersetzungen deutlich, dass Konflikte vielfältige Chancen für Veränderungen bieten können!

-

Vorgespräche mit beiden Seiten eignen sich besonders gut um zu erfahren, worum es geht und wie der Konfliktfall entstanden ist. Unser Tipp: Mit W-Fragen arbeiten und auf das aufmerksame Zuhören konzentrieren.

-

Im Idealfall gelingt es, eine win win Situation herbeizuführen, sodass beide Parteien ohne Beschädigung von Ruf und Ansehen im Unternehmen weiter miteinander arbeiten können.

Was ist Konfliktmanagement?

Per Definition versteht man unter Konfliktmanagement alle Maßnahmen zur bewussten Auseinandersetzung mit Konflikten in Unternehmen. Der Sinn liegt darin, Kompetenzen der Mitarbeiter zu fördern sowie positive, produktive und klare Lösungen der Konfliktsituationen zwischen beiden Seiten zu finden. Mit den richtigen Methoden kann man seine Konfliktkompetenz sowohl im Berufsalltag als auch im Privatleben trainieren.

Konfliktbewältigung beginnt mit einer Sensibilität gegenüber Anzeichen von Konfliktfällen über konkrete Phasen und Methoden im Konfliktmanagement (z. B. zur Konfliktdiagnose) bis hin zu einer systematischen Reflexion des Konfliktlösungsverfahrens und der Kommunikation.

Interne Anlaufstellen bei einem Streit im Unternehmen stellen beispielsweise die Arbeitnehmervertretung, die Personalabteilung oder direkte Vorgesetzte dar. Scheint jedoch eine konstruktive Klärung der Konflikte für beide Seiten auf diesem Wege unmöglich, kann im Rahmen des Konfliktmanagement eine externe Konfliktmoderation, Seminar oder Mediation genutzt werden.

Merkmale eines Konflikts

Konflikte und ihre Lösungen sind nahezu genau so komplex wie wir Menschen, die sie verursachen. Löst eine Lappalie einen Konflikt aus, steckt meist eine wesentlich andere Konfliktursache dahinter, die es zunächst zu entschlüsseln gilt. So ist beispielsweise nicht jeder Meinungsaustausch oder jede Diskussion gleich ein Konflikt.

Ein wesentliches Merkmal eines Konflikts liegt in der vermeintlichen Unvereinbarkeit oder Gegensätzlichkeit der Ziele und Wertvorstellungen von Personen oder Gruppen. Die bloße Auffassung darüber, dass man sich in entgegengesetzte Richtungen bewegt, reicht also aus, um von einem Konflikt auszugehen. Dabei begeben sich die beteiligten Konfliktparteien zwangsläufig in die Rolle gegenseitiger Abhängigkeit, da sie nicht mehr losgelöst voneinander agieren können.

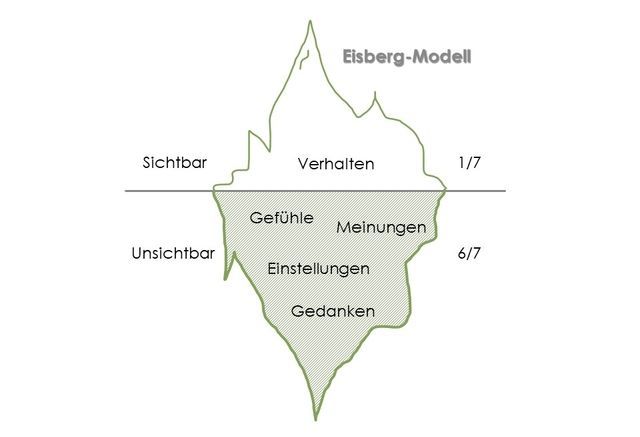

Neben dem sichtbaren Verhalten auf der Sachebene, findet Kommunikation zum Großteil auf der Beziehungsebene unsichtbar unter dem Meeresspiegel statt, wie das Eisbergmodell veranschaulicht. Konflikte sind fast immer gefühlsbeladen, wobei eine höhere Betroffenheit auch gleichzeitig zu einer stärkeren emotionalen Belastung führt. Dies lässt sich an der Angespanntheit, Gereiztheit oder der indirekt ausgedrückten Angst bei den Beteiligten erkennen.

Ein Streit stellt einen enormen Störfaktor für Beziehungen zwischen den Konfliktparteien, aber auch für Abläufe dar, indem er Kommunikation stört, gewohnte Prozesse unterbricht oder das Erzielen erwünschter Resultate verhindert. Er beinhaltet häufig eine unvermeidbare Tendenz zur Konflikteskalation, wenn sie nicht rechtzeitig entschärft werden.

In der Regel nimmt die Intensität von einem Konflikt nie von alleine ab, sondern verschärft sich, bis das sprichwörtliche „Fass zum Überlaufen“ und eine Lösung mittels Konfliktmanagement und aktiver Kommunikation unvermeidbar.

Nehmen die Spannungen zu, erhöht sich der Leidens- und Handlungsdruck, das Misstrauen untereinander wächst und die Effizienz der Zusammenarbeit im Team verringert sich. Spätestens dann, wenn das Ausmaß der Eskalation alle Beteiligten sowie den organisationalen Rahmen im Sinne ihrer normalen Aktivitäten handlungsunfähig macht, besteht größter Bedarf für ein aktives Konfliktmanagement - Kommunikation sowie Lösungs- und Personalstrategien müssen her.

Bildnachweis: Eigene Darstellung der PERWISS-Redaktion in Anlehnung an ifm-businsess.de

Bildnachweis: Eigene Darstellung der PERWISS-Redaktion in Anlehnung an ifm-businsess.de

Anzeichen für zwischenmenschliche Konflikte

Zwischenmenschliche Konflikte treten besonders in der Kommunikation, also in der Art, wie Menschen miteinander umgehen und reden in Erscheinung. Wir erleben die Spannungen als Konsequenzen des Konflikts häufig in Form von bestimmten Verhaltensweisen. So agieren Menschen miteinander mittels nonverbaler sowie verbaler Verhaltensänderungen.

Am besten beobachtet man diese in eine offensive und defensive Richtung:

Offensive Anzeichen

- Offene Ablehnung und Widerstand, z. B. von Aufträgen

- Herablassende Äußerungen

- Provokante Mimik und Gestik, z. B. Augenrollen

- Erhöhte Gereiztheit und Aggressivität

Defensive Anzeichen

- Vermeidung von Kontakt und Rückzug, z. B. keine gemeinsamen Pausen

- Vermeidung von Blickkontakt bei direkter Begegnung

- Schweigen in Gesprächen und Besprechungen

In direkten Interaktionen lässt sich häufig ein zunehmend formelles und betont unpersönliches Verhalten beobachten. Mit steigender Intensität der Konflikte nimmt auch die Emotionalität sowie der Kreis der Betroffenen zu, weil die Konfliktparteien nach und nach Verbündete suchen oder Koalitionen schließen. Intrigen und Verleumdungen machen sich breit, womit sich die unangenehme Situation am Arbeitsplatz weiter zuspitzt.

Eben solche Verhaltensweisen und ungelöste Konflikte in Unternehmen führen nicht selten zu gehäuften Fehltagen, Mobbing zum Verlassen des Unternehmens oder haben Kündigungen zur Folge.

TIPP: Mit der "Mustervorlage Konfliktbeschreibung" erfassen Sie strukturiert die wesentlichen Aspekte eines Konfliktes!

Formen von Konflikten

Konflikte in Unternehmen können zwischen Mitarbeitern auf gleicher Ebene, zwischen einem Mitarbeiter und einer Führungskraft oder gar zwischen ganzen Teams, Abteilungen sowie Bereichen auftreten. Im Konfliktmanagement lässt sich eine ganze Reihe von Konfliktarten unterscheiden.

Bildnachweis: Eigene Darstellung der PERWISS-Redaktion

Bildnachweis: Eigene Darstellung der PERWISS-Redaktion

Innere Konflikte - Was in uns vorgeht?

Ein Anäherungs-Annäherungs-Konflikt liegt vor, wenn eine Entscheidung zwischen zwei Zielen oder Ereignissen zu treffen ist, die zwar gleiche Attraktivität aufweisen, aber nicht gleichzeitig realisiert werden können.

"Sie sind auf der Suche nach einem neuen Job und haben zwei unterschiedliche, aber für Sie sehr attraktive Angebote vorliegen und müssen sich nun entscheiden. Es fällt Ihnen schwer und Sie fühlen sich hin- und hergerissen."

Konlikte, in denen Ziele, Ereignisse oder Verhaltensoptionen sowohl positive als auch negative Aspekte aufweisen, die sich gegenseitig aufwiegen.

"Sie müssen sich entscheiden, ob Sie im alten Unternehmen bleiben, was Sie gut kennen, in welchen Sie jedoch kaum Entwicklungsperspektiven haben oder ob Sie in ein neues Unternehmen mit Karriereoptionen eintreten, wobei Sie jedoch nicht wissen, wie gut Sie sich in den Arbeitsabläufen zurechtfinden werden."

Gleichermaßen unattraktive Alternativen, von denen jedoch eine gewählt werden muss, kennzeichnen einen Vermeidungs-Vermeidungs-Konflikt.

Beispiel: Sie sind Führungskraft und müssen einen Fehler gegenüber Ihrem Vorgesetzten verantworten. Entweder Sie nehmen es auf Ihre Kappe und verlieren dadurch an Ansehen bei Ihrem Chef oder Sie legen offen, welcher Ihrer Mitarbeiter verantwortlich war und machen sich dadurch bei Ihren Mitarbeitenden unbeliebt.

Typische Konfliktthemen in Unternehmen

Unterschiedliche Erwartungshaltungen zwischen beiden Parteien führen zum Setzen abweichender Prioritäten bei den Zielen.

"Ein Unternehmen wird von zwei Geschäftsführern geleitet. Die Geschäftsführerin ist eher risikofreudig und strebt an, durch eine größere Investition ein komplett neues Geschäftsfeld aufzubauen. Der Geschäftsführer wiederum verfolgt den Plan, die Qualität in den etablierten Sparten des Unternehmens zu steigern."

Das persönliche Ansehen zu verbessern, selbst zur Geltung zu kommen und sich gegenüber der Konkurrenz durchzusetzen, sind typische Konflikte zu Machtkämpfen.

"In einem etablierten Team hat ein erfahrene Mitarbeiterin seit langer Zeit informell die Rolle als Teamleiterin inne. Mitarbeiter kommen mit Fragen und persönlichen Anliegen zu ihr. Durch interne Umstrukturierungen erhält das Team nun einen jungen Vorgesetzten. Während sich einige Teammitglieder auf die neue Führungskraft einlassen, "versammelt" die informelle Teamleiterin weiterhin einen Großteil des Teams um sich. Bei zu treffenden Entscheidungen prallen nun zwei Lager mit verschieden geprägten Meinungen und Strategien aufeinander."

Bei Wertekonflikten stehen sich Mitarbeiter oder Personengruppen mit verschiedenen Wert- und Normhaltungen sowie Weltanschauungen gegenüber.

"In einem altersgemischten Team gibt es regelmäßig Reibereien, weil die "Jungen" es mit der Pünktlichkeit nicht so genau nehmen, was die älteren Teammitglieder sehr ärgert. Andersherum möchten die "Jüngeren" neuartige Methoden und digitale Tools in den Arbeitsablauf einbauen, dabei stoßen sie jedoch auf großen Widerstand bei den anderen Kollegen."

Verteilung von begrenzt zur Verfügung stehenden Ressourcen, beispielsweise technische Ausstattung, Räumen, aber auch personelle Kapazitäten werden von Mitarbeitern als ungerecht empfunden. Dies verstärkt sich, wenn Kollegen bessergestellt sind.

"Ein Unternehmen hat technisch aufgerüstet und neue Hard- und Software angeschafft. Nun beanspruchen zwei Teamleiterinnen den einen IT-Experten für sich, d. h. sie bestehen darauf, dass die Arbeitsplätze der eigenen Abteilung jeweils zuerst umgerüstet werden."

Was ist im Konfliktmanagement wichtig?

Damit Konfliktmanagement im Unternehmen nachhaltig und erfolgreich funktioniert, sollte darauf geachtet werden dass, ..

» eine offene und wertschätzende Unternehmenskultur,

» gewaltfreie Kommunikation sowie Gemeinsamkeiten finden,

» das Heranziehen externer Berater bei Bedarf und

» eine aktive, ehrliche und gemeinsame Beteiligung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeitergespräche gewährleistet und realisiert werden kann

Was versteht man unter einer Konfliktlösung?

Konflikte sollten am besten dort gelöst werden, wo sie entstanden sind. Dies setzt voraus, dass die Konfliktparteien grundsätzlich an einer Lösung aktiv mitarbeiten.

Verschiedene Konfliktlösungsmodelle können Führungskräften, Konfliktmoderatoren oder auch alle in den Konflikt involvierten Mitarbeitern helfen, Lösungsstrategien zu entwickeln, um die verschiedenen Ansichten in Einklang zu bringen und sie somit in eine Win-Win Situation zu verwandeln. Die einzige Voraussetzung dafür ist, dass die Parteien den richtigen Weg im Konfliktmanagement kennen und anwenden.

Bildnachweis: Eigene Darstellung der PERWISS-Redaktion

Bildnachweis: Eigene Darstellung der PERWISS-Redaktion

Bei diesem Modell werden vier wesentliche Schritte berücksichtigt, um eine Konfliktsituation möglichst systematisch zu bewältigen.

K – wie Klärung

Leitfrage: Was liegt vor?

Zunächst wird ein Profil der Konflikte erstellt. Ein umfassender Überblick über die vorgebrachten Themen und Konfliktgegenstände der Mitarbeiter kann helfen, komplexe und verflochtene Zerwürfnisse am Ende dieser Phase zu klären.

U – wie Ursachen

Leitfrage: Worauf lässt sich der Konflikt zurückführen?

Analyse des aktuellen Konflikts auf Basis objektiver Fakten und Daten. Für umfangreicheres Wissen können auch Recherchen oder Einzelgespräche mit mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligten hilfreich sein.

L – wie Lösung

Leitfrage: Welcher Weg führt zu einer Entspannung zwischen den Konfliktparteien?

Wurden alle Gründe zusammengetragen, werden Ansätzen zum konstruktiven Konfliktmanagement gesammelt sowie Konfliktlösung abgeleitet.

T – wie Transfer

Leitfrage: Wie wird sichergestellt, dass die Vereinbarungen auch in der Praxis umgesetzt werden?

In den Phasen der Umsetzung von guten Lösungsansätzen und der Kontrolle der Nachhaltigkeit der Methoden am Arbeitsplatz sollte gleichzeitig darauf geachtet werden, dass alle Mitarbeiter am Erreichen der gesetzten Ziele arbeiten.

TIPP: Es lohnt sich, Konfliktgespräche nach diesem Modell vorzubereiten. Insbesondere in der Rolle als Konfliktmoderator kann es hilfreich sein, sich möglichst konkrete Fragen für die einzelnen Modellschritte zu überlegen.

Bildnachweis: Eigene Darstellung der PERWISS-Redaktion in Anlehnung an top-tagung.de

Bildnachweis: Eigene Darstellung der PERWISS-Redaktion in Anlehnung an top-tagung.de

Die Inhalte des Harvard-Konzepts beruhen auf einer sachbezogenen Kommunikation bzw. Verhandlung der Interessen, wobei eine freundschaftliche Einigung der Mitarbeiter im Fokus des Konfliktmanagements steht. Keine Konfliktpartei soll dabei der anderen unterliegen.

Im Alltag kann die Kommunikation anhand der vier Prinzipien des Harvard-Konzepts helfen:

1. Sachbezogen diskutieren

Im Konflikt verleiten Emotionen schneller zum Handeln als der Verstand, weswegen sie mit der objektiven Sachlage des Problems vermischt werden. Die Lösung der Konflikte sollte daher auf der Beziehungsebene angegangen werden. Zuhören schafft dabei Verständnis für die Perspektive der Gegenseite.

2. Interessen abwägen

Eine Sortierung und Priorisierung der Interessen ermöglicht die eigentlichen Beweggründe hinter den unterschiedlichen Positionen, seien es Wünsche, Motive, Ängste oder Bedenken herauszuarbeiten sowie einzeln zu verhandeln. Damit wird der Konflikt herunter gebrochen und gemeinsame konstruktive Strategien können entwickelt werden.

3. Optionen suchen

Noch vor den ersten Gesprächen zur Vermittlung empfiehlt es sich, eine Lösung zum Thema zu sammeln sowie Entscheidungsalternativen vorzubereiten, die beiden Seiten Nutzen bieten. Auf Grundlage dessen lassen sich vorschnelle Urteile oder die Suche nach der einen richtigen Lösung vermeiden.

4. Beweise erbringen

Erarbeitete Inhalte sollten von allen Beteiligten gemeinsam und im Rahmen neutraler Bewertungskriterien entschieden werden. Diese können beispielsweise gesetzliche Richtlinien aus dem Arbeits- oder Steuerrecht sein, Ihr Unternehmensleitbild oder eine Expertenmeinung. Zudem sollten auch immer die Vor- und Nachteile eines bestimmten Lösungsweges berücksichtigt werden.

Was tun bei Konflikten am Arbeitsplatz?

Um ein positives Arbeitsklima beizubehalten, ist ein rechtzeitiges Erkennen und Lösen der Konflikte unabdingbar.

Folgende Schritte können helfen, Konflikte unterschiedlichster Art zu lösen:

-

Reagieren Sie so schnell wie möglich, sobald Sie merken, dass etwas nicht stimmt und leiten im Sinne des Krisenmanagements ein Klärungsgespräch ein.

Ergreifen Sie die Initiative und setzen Sie Konfliktgespräche an, wobei Sie sich auf das Problem und nicht auf die Personen konzentrieren sollten.

Suchen Sie nach einer Lösung, indem Vorschläge gesammelt und gemeinsam bewertet werden. Welche Zielvereinbarungen sind machbar und fair?

Eine von allen akzeptierte Lösung wird ausgewählt, schriftlich festgehalten sowie langfristig überprüft (z.B. Controlling).

Bildnachweis: Eigene Darstellung der PERWISS-Redaktion in Anlehnung an karrierebibel.de

Bildnachweis: Eigene Darstellung der PERWISS-Redaktion in Anlehnung an karrierebibel.de

Folgen von Konflikten für beide Seiten

Konflikte lösen bedeutet eine win lose oder eine lose lose Entwicklung in Kauf zu nehmen. Laut Definition kann Konfliktmanagement in der Praxis mit der richtigen Kommunikation und Know how in der Konfliktbewältigung zu dem Ziel einer dauerhaften Verringerung von Konfliktpotenzial beitragen.

Bildnachweis: Eigene Darstellung der PERWISS-Redaktion in Anlehnung an stangl-taller.at

Bildnachweis: Eigene Darstellung der PERWISS-Redaktion in Anlehnung an stangl-taller.at

- Fokussierung von Veränderungsbedarfen

- Steigerung der Kreativität und Innovationskraft im Beruf

- Auslösen von Veränderungs-, Entwicklungsprozessen (z.B. Change Management)

- Verringerte Motivation, sinkende Arbeitsleistung

- Imageverlust, Machtkämpfe und innere Unruhen

- Sinkendes Commitment

Wo kann ich mehr zum Thema erfahren?

Sie finden die Kurzdarstellung eines Modells des konstruktiven Konfliktgesprächs von Dr. Martin Keller von der Universität St. Gallen (Institut für Wirtschaftspädagogik). Die zwölf Seiten umfassende Darstellung beinhaltet die Beschreibung von Zugängen zu Konfliktsituationen sowie die Phasen eines konstruktiven Konfliktgesprächs.

In der Checkliste „Verhaltensmuster zur Konfliktbewältigung“ von Gunther Wolf (I.O. BUSINESS) werden unter anderem Flüchten, Unterordnen, Konsens finden und Entscheidungsdelegation als mögliche Reaktionen auf Konflikte vorgestellt.

Drei Arbeitsblätter für ein erfolgreiches Konfliktgespräch können beim Erzbistum Bamberg eingesehen werden: 1. Störungen ansprechen, 2. Schritte und Regeln, 3. Regeln Konfliktmoderation.

Mehr zum Thema Konfliktmanagement

Das Buch „Konfliktmanagement in Projekten. Miteinander statt gegeneinander – Lösungsstrategien, Kommunikation und Verantwortung für starke Teams“ (2025) von Nicola Findeis und Sabine Schnarrenberger bietet Projektleitenden, Teamverantwortlichen und Organisationsentwicklern eine praxisnahe und strategische Anleitung, um mit Konflikten im Projektkontext konstruktiv umzugehen. Die Autorinnen verfolgen das Ziel, Projektmanagement neu zu denken und nicht nur als Steuerungsinstrument, sondern als soziale Verantwortung im Team wahrzunehmen. Im Zentrum des Buches steht die Analyse, wie und warum Projekte in Schieflage geraten, was sie langfristig erfolgreich macht und wie Konflikte frühzeitig erkannt, vermieden und gelöst werden können. Die Perwiss-Redaktion möchte insbesondere die umfangreiche Methodenlandkarte hervorheben, die eine Vielzahl von Konfliktlösungsstrategien, Kommunikationsmethoden und Führungsinstrumenten übersichtlich darstellt und direkt in der Projektpraxis einsetzbar ist. Außerdem gibt es eine große Sammlung digitaler Handouts zum Download, die als Arbeitsmaterialien in Workshops, Teammeetings oder Supervisionen genutzt werden können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Werk ein praxisnahes und zugleich tiefgründiges Handbuch für alle, die Verantwortung in Projekten tragen, ist. Es vermittelt nicht nur Wissen über Konfliktmechanismen, sondern zeigt vor allem, wie ein respektvoller und lösungsorientierter Umgang im Projektteam gelingen kann.

ISBN- 13: 978-3-949611-41-4

Haben Sie auch schon mal im beruflichen Kontext mit Neidern, Nörglern und Narzissten zu tun gehabt? Diese Personen können den toxischen Kollegen*innen zugeordnet werden. Zulfukar Tosun gibt Ihnen in dem Buch „30 Minuten Toxische Kollegen“ genaue Regeln zu dem Umgang mit toxischen Kollegen*innen an die Hand.

Dieses Buch ermöglicht es Ihnen, innerhalb von 30 Minuten die verschiedenen Ausprägungen und Typen von toxischen Kollegen*innen und Vorgesetzten kennenzulernen und den richtigen Umgang mit diesen. Die verschiedenen Typen von toxischen Kollegen*innen und Vorgesetzten werden hier mit beispielhaften Aussagen ergänzt, welche über diese Typen geäußert wurden. Dadurch wird Ihnen ermöglicht, die unterschiedlichen Situationen mit Ihren zu vergleichen. Für den Umgang mit toxischen Kollegen*innen und Vorgesetzten werden Ihnen Handlungskonzepte an die Hand gegeben, die Sie dazu auffordern und motivieren mutig vorzugehen.

Besonders gut hat der PERWISS-Redaktion gefallen, dass dies ein sehr gerafftes Werk ist, welches schnell alle wichtigen Informationen auf den Punkt bringt. Außerdem hat der PERWISS-Redaktion die übersichtliche Struktur des Buches gefallen mit den einleitenden Schlüsselfragen zu den einzelnen Kapiteln und den Zusammenfassungen innerhalb der Kapitel.

ISBN: 978-3-96739-133-6

Sind Sie als Führungskraft tätig und ständig stressigen Situationen ausgesetzt? Fragen Sie sich, wie Sie widerstandsfähiger agieren können, um so Konflikte in Unternehmen besser zu bewältigen und Ihre Mitarbeitenden zu stärken? Dann empfiehlt Ihnen das Perwiss-Team den Leadership Ratgeber von Merle Meier „Resilienzentwicklung für Führungskräfte“ (2021).

Das Buch definiert zunächst sieben Resilienzfaktoren, welche bei guter Ausprägung den Menschen einen sicheren Konfliktumgang ermöglichen. Darauf aufbauend bietet die Autorin Handreichungen zur Selbsteinschätzung und Stärkung der eigenen psychischen Widerstandfähigkeit in Form von alltagsnahen Übungen. Das Werk zielt auf eine gesunde Mitarbeiterführung, weshalb Leitlinien als Repertoire zur Stärkung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter thematisiert werden.

Empfehlenswert ist der Ratgeber insbesondere auf Grund seiner Praxisnähe und den aufgezeigten Möglichkeiten einer sofortigen Umsetzung im Arbeitsgeschehen.

ISBN: 978-3-95891-086-7

- Abwerbung

- Alternde Belegschaft

- Arbeitsvertrag

- Auslandsentsendung

- Balanced Scorecard Personal

- Bedeutung Kommunikation

- Beschäftigungsgrad

- Bildungscontrolling

- Business Process Management

- Change Management

- Demografischer Wandel

- Digital Leadership

- Digitale Personalakte

- Digitale Personalkommunikation

- Diversity Management

- Führen auf Distanz

- Führung 4.0

- Führungsmodelle

- Führungsstile

- Generationenmanagement

- Generation Y und Leadership

- Generation Z

- Herausforderung Führungskräfte

- Humankapital

- Inklusion und Führung inklusiver Teams

- Internationales Personalmanagement

- Joint Venture

- Konfliktgespräche

- Konfliktmanagement

- Kontinuierliche Verbesserung

- Krisenmanagement

- Lohnabrechnung

- Mediation

- Minijobs

- Mitarbeiter Engagement Index

- Mitarbeiterkommunikation

- Mitarbeitergespräche

- Mobbing am Arbeitsplatz

- Moderation für Personalverantwortliche

- Personalcontrolling

- Personaleinsatzplanung

- Personalplanung

- Personalsoftware

- Personalstrategie

- RACI Matrix

- Rentabilität neuer Mitarbeiter

- Wissensbewahrung

- Zielvereinbarungen