- Recruiting

- Personalentwicklung

- Mitarbeiterbindung

- Offboarding

- New Work

- Leadership

- Balanced Scorecard

- Change Management

- Demografischer Wandel

- Diversity Management

- Führen auf Distanz

- Führung 4.0

- Führungsmodelle

- Internationales Personalmanagement

- Konfliktmanagement

- Krisenmanagement

- Mitarbeitergespräche

- Personalcontrolling

- Mitarbeiterkommunikation

- Personalplanung

- Personalstrategie

- Zielvereinbarungen

- HR Tools

Bildnachweis: stock.adobe.com

Bildnachweis: stock.adobe.com

Wiedereingliederung nach Krankheit: Ablauf im Job

Ein plötzlicher Bandscheibenvorfall, eine schwere psychische Krise oder eine lange Covid-Erkrankung – wer wochen- oder monatelang aus dem Job herausgerissen wird, steht am Ende der Krankschreibung oft vor einer schwierigen Frage:

Wie schaffe ich den Wiedereinstieg in den Arbeitsalltag – ohne sofort wieder an meine Grenzen zu stoßen?

Die Wiedereingliederung nach längerer Krankheit hilft Arbeitnehmern, schrittweise in ihren Beruf zurückzukehren. Ziel ist dabei, die Leistungsfähigkeit wiederherzustellen und den Einstieg in die volle Berufstätigkeit zu erleichtern.

Das Wichtigste in Kürze zur Wiedereingliederung

- Die Wiedereingliederung ist eine medizinische Rehabilitationsmaßnahme mit dem Ziel, den Arbeitnehmer nach längerer Krankheit schrittweise zurück in den Arbeitsalltag einzugliedern.

- Die Wiedereingliederung ist auch bekannt als stufenweise Wiedereingliederung oder "Hamburger Modell".

- Die Dauer der Wiedereingliederung variiert, liegt aber meist zwischen sechs Wochen bis zu sechs Monaten.

- Der umfassende Wiedereingliederungsprozess wird durch das "Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)" abgebildet.

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist ein Verfahren, das Unternehmen gesetzlich verpflichtet, Mitarbeiter nach längerer Krankheit wieder in den Arbeitsprozess zu integrieren.

Ziel des BEM ist es, die Arbeitsfähigkeit der betroffenen Person zu erhalten und ihre Rückkehr an den Arbeitsplatz zu fördern. Gemeinsam mit dem Mitarbeiter soll eine Lösung gefunden werden, die eine dauerhafte Rückkehr zur Arbeit zu ermöglicht. Dabei wird der individuelle Gesundheitszustand der Person sowie die Erfordernisse des Arbeitsplatzes berücksichtigt.

Der Arbeitnehmer kann das Angebot des BEM freiwillig annehmen oder ablehnen. Das BEM verpflichtet zwar den Arbeitgeber, die Maßnahmen und individuellen Pläne anzubieten, ob der Arbeitnehmer diese jedoch annimt, hängt von ihm selbst ab.

Anspruch auf das Verfahren haben Beschäftigte die innerhalb von zwölf Monaten länger als sechs Wochen arbeitsunfähig waren. Die Ermittlung der Ursachen der Arbeitsunfähigkeit erfolgt nach § 167 Abs. 2 SGB IX.

Wie sieht ein typischer Ablauf des BEM aus?

Nach über sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit im Jahr wird ein Verfahren eingeleitet.

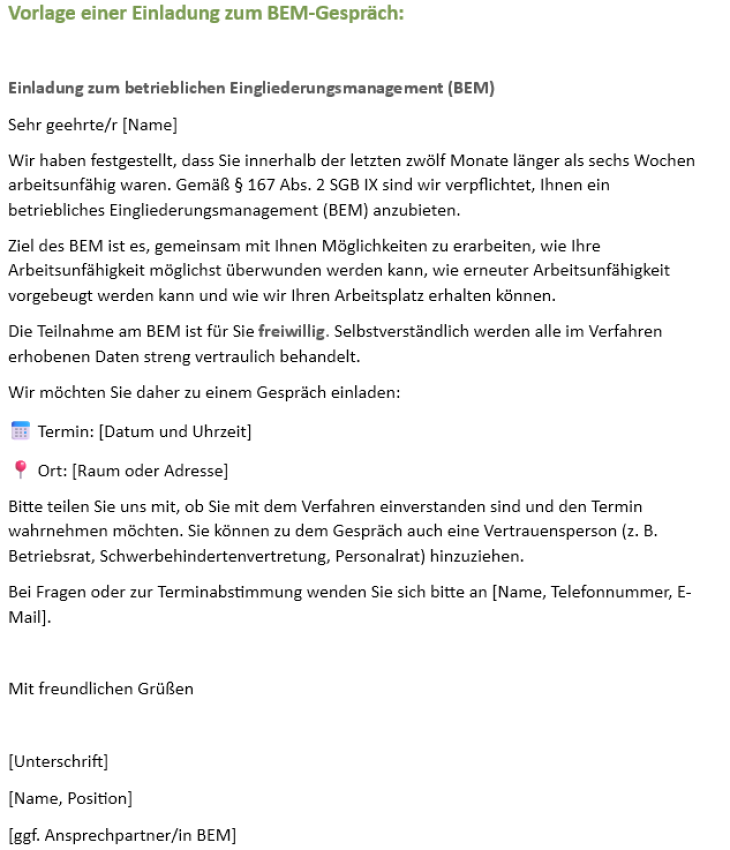

Hierfür informiert der Arbeitgeber den Arbeitnehmer über das Verfahren und lädt diesen zu einem Gespräch ein. Die (schriftliche) Einladung sollte Informationen zu Zielen, Vertraulichkeit und Freiwilligkeit des Angebots enthalten.

Daraufhin kann der Mitarbeiter (schriftlich) zustimmen oder ablehnen - bei Zustimmung wird ein Gesprächstermin vereinbart und ggf. ein BEM-Team zusammengestellt.

Während des Gesprächstermins können beteiligte Personen (zusätzlich zum Arbeitnehmer und Arbeitgeber) der Betriebs- und/oder Personalrat, der Betriebsarzt oder die Schwerbehindertenvertretung sein.

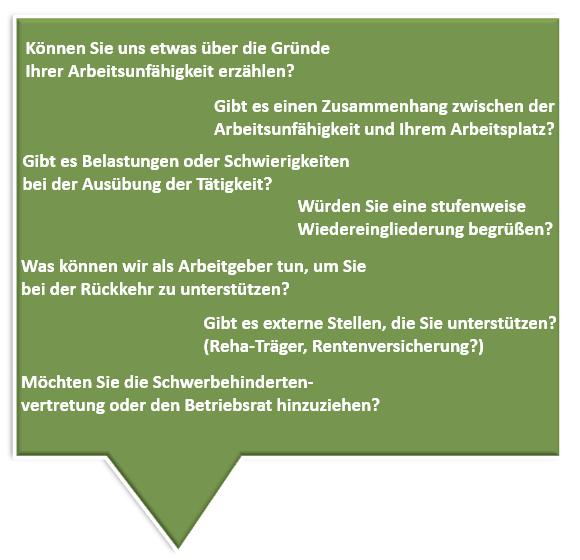

Ziel des Gesprächs sind die Ursachen für die Erkrankung zu klären, um die Einschränkungen in Zukunft zu berücksichtigen. Gemeinsam mit allen Beteiligten sollen passende Lösungen für den Mitarbeitern in Bezug auf Arbeitsplatzausstattung, Arbeitzeitsmodell und einer möglichen Versetzung gefunden werden. Es geht darum, den Belastungen, Ressourcen und Handlungsfeldern zu identifizieren, um konkrete Maßnahmen festzulegen.

Konkrete Maßnahmen werden festgelegt und umgesetzt. Dazu gehört bspw. die stufenweise Wiedereingliederung, auch "Hamburger Modell" genannt, die die Anpassung des Arbeitsplatzes, Arbeitszeitmodifikation und ggf. eine interne Versetzung beinhaltet. Bei einer internen Versetzung wird der Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens auf eine andere Position besetzt, wenn der bisherige Arbeitsplatz dauerhaft oder vorübergehend nicht mehr für die Person geeignet ist.

Wann ist eine Versetzung sinnvoll?

- Wenn die bisherigen Tätigkeiten die Gesundheit gefährden (z. B. schwere körperliche Belastung, psychischer Druck, Schichtarbeit).

- Wenn eine chronische Erkrankung bestimmte Aufgaben unmöglich macht (z. B. langes Stehen, Arbeiten unter Lärm, Bildschirmarbeit).

- Wenn technische oder organisatorische Anpassungen am alten Arbeitsplatz nicht möglich oder zu aufwendig sind

- Beispiele:

- Ein Lagerarbeiter mit Rückenproblemen wird auf eine Stelle im Wareneingangsbüro umgesetzt.

- Ein Fahrer mit Seheinschränkungen übernimmt künftig eine Tätigkeit in der Disposition.

- Ein Sachbearbeiter mit psychischen Belastungen wird in einen ruhigeren Arbeitsbereich mit weniger Kundenkontakt versetzt

Was können medizinische Maßnahmen sein?

- Reha-Maßnahmen (stationär oder ambulant)

- Arbeitsplatzbezogene Therapie (z. B. Rückenschule, Ergotherapie)

- Psychosoziale Begleitung

- Medizinische Gutachten zur Belastbarkeit

Was können berufliche Maßnahmen sein?

- Umschulungen (z. B. vom Handwerker zum Techniker)

- Fortbildungen zur beruflichen Neuorientierung

- Arbeitserprobung oder Eignungsabklärung durch die Deutsche Rentenversicherung, Berufsgenossenschaft oder Agentur für Arbeit

- Technische Hilfen für den Arbeitsplatz (z. B. spezielle Tastaturen, Hebehilfen)

Während der Wiedereingliederung ist es wichtig, zu prüfen, ob die Maßnahmen wirksam sind oder ob diese ggf. nachjustiert werden müssen. Grundsätzlich sollte der Prozess dokumentiert werden.

Hier sind einige Aspekte und mögliche Methoden, wie eine Evaluation des BEM-Verfahrens durchgeführt werden kann:

1. Ziele der Evaluation im BEM

- Wirksamkeit der Maßnahmen:

- Wurden die Ziele des BEM erreicht?

- Hat das Verfahren tatsächlich zur erfolgreichen Wiedereingliederung des Mitarbeiters geführt?

- Mitarbeiterzufriedenheit:

- Wie empfindet der betroffene Mitarbeiter die Unterstützung und die Maßnahmen?

- Gibt es Rückmeldungen zur Gestaltung des Verfahrens?

- Effizienz:

- Wurden die Ressourcen des Unternehmens sinnvoll genutzt?

- Gibt es Hindernisse oder Verbesserungspotenzial?

- Langfristige Integration:

- Haben die Maßnahmen langfristig dazu beigetragen, dass der Mitarbeiter langfristig gesund und in der Lage ist, seine Tätigkeit ausüben zu können?

2. Methoden der Evalutation

- Mitarbeiterbefragungen

- Interviews mit dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer

- Analyse der Entwicklung der Gesundheit und Leistung des Mitarbeiters

- Kosten-Nutzen-Analyse des BEM-Verfahrens zur Gegenüberstellung

Eigene Darstellung der Perwiss-Redaktion

Eigene Darstellung der Perwiss-Redaktion

Mögliche Gesprächsfragen im BEM-Verfahren

Eigene Darstellung der Perwiss-Redaktion

Eigene Darstellung der Perwiss-Redaktion

Weitere wichtige Hinweise für ein erfolgreiches BEM-Verfahren

Erfolgskriterien und Kennzahlen

Um die Wirksamkeit und den Erfolg des BEM messbar zu machen, können bestimmte Kennzahlen definiert werden:

- Rückkehrerquote: Wie viele Mitarbeiter kehren nach einer längeren Krankheit erfolgreich in ihren Arbeitsalltag zurück?

- Fehlzeitenquote: Wie entwickeln sich die Fehlzeiten der Mitarbeiter nach der Teilnahme am BEM? Sind sie gesenkt worden?

- Mitarbeiterbindung: Hat das BEM dazu beigetragen, die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen zu erhöhen und eine Kündigung zu verhindern?

Beteiligte Stellen

- Betriebs- und Personalrat

- Schwerbehindertenvertretung

- Betriebsarzt

- Integrationsamt

- Rentenversicherungsträger

- Krankenkassen

Externe Faktoren

- Berücksichtigung externer Faktoren, die das BEM beeinflussen können:

- Veränderungen der Arbeitsumgebung

- Veränderungen in der Unternehmensstruktur

- Krisen (bspw. die Corona-Pandemie)

Was ist das "Hamburger Modell"?

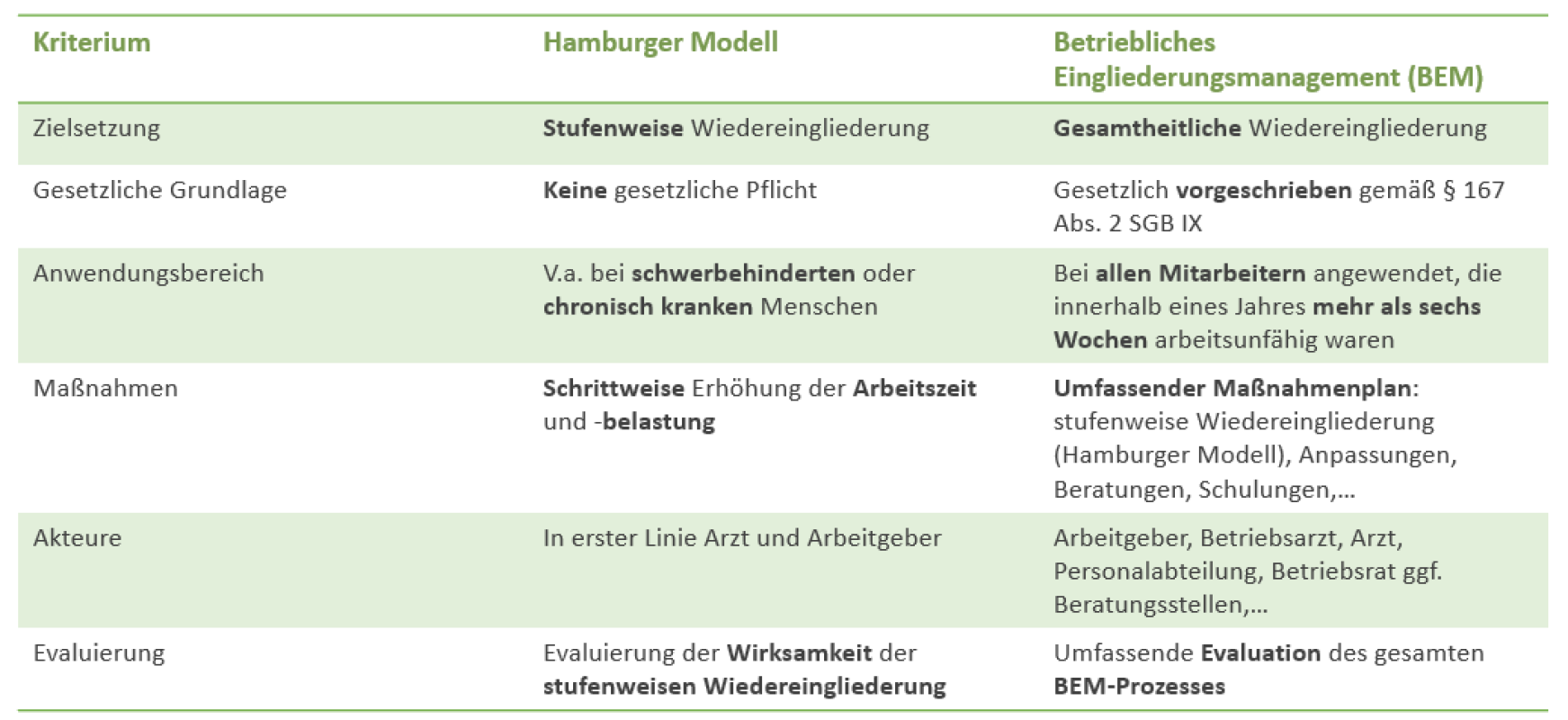

Das BEM und das Hamburger Modell sind zwar eng miteinander verknüpft, sie gehören aber nicht zum selben Konzept, sondern ergänzen sich in der Praxis.

Das Hamburger Modell ist kein Arbeitsverhältnis im klassischen Sinne, sondern eine medizinisch-therapeutisch begleitete Maßnahme zur schrittweisen Rückkehr an den Arbeitsplatz. Es wurde erstmals in den 1980er Jahren in Hamburg entwickelt.

Dahinter stand die Idee, dass ein abrupter Wiedereinstieg in den Job nach langer Krankheit häufig scheitert, weil Betroffene körperlich und/oder seelisch noch nicht wieder voll belastbar sind. Das Modell wurde zunächst als lokale Lösung in Hamburger Kliniken umgesetzt, bevor es aufgrund der positiven Erfahrungen bundesweit übernommen wurde.

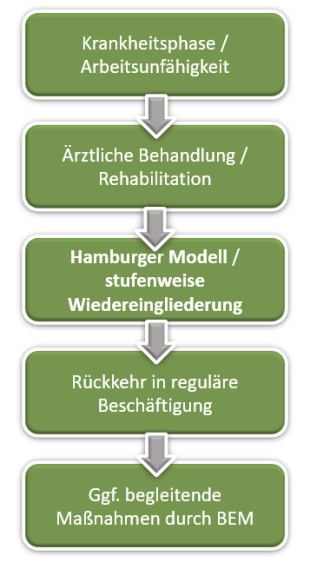

Einbettung in den Wiedeingliederungsprozess

Eigene Darstellung der Perwiss-Redaktion

Eigene Darstellung der Perwiss-Redaktion

Voraussetzungen: Es muss sich um eine längere Arbeitsunfähigkeit (mehrere Wochen oder Monate) handeln. Der zuständige Arzt muss eine stufenweise Wiederingliederung empfehlen, auch der betroffene Mitarbeiter muss mit dem Plan einverstanden sein. Zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Arzt und ggf. der Krankenkasse muss es eine Vereinbarung zur Wiedereingliederung geben.

Ablauf: Der Arzt erstellt einen Stufenplan mit dem der Mitarbeiter schrittweise an alte Aufgaben, Arbeitszeiten und Belastungen herangeführt wird. Dieser Prozess wird durch den Arzt und ggf. dem BEM-Team begleitet. Eine Änderung oder ein Abbruch des Plans sind indivudell möglich. Im Verlauf der Wiedereingliederung können weitere Maßnahmen (bspw. Rehabilitation, Anpassung der Tätigkeit oder der Arbeitszeit) vorgenommen werden.

Abgrenzung des BEM und Hamburger Modells

Eigene Darstellung der Perwiss-Redaktion

Eigene Darstellung der Perwiss-Redaktion

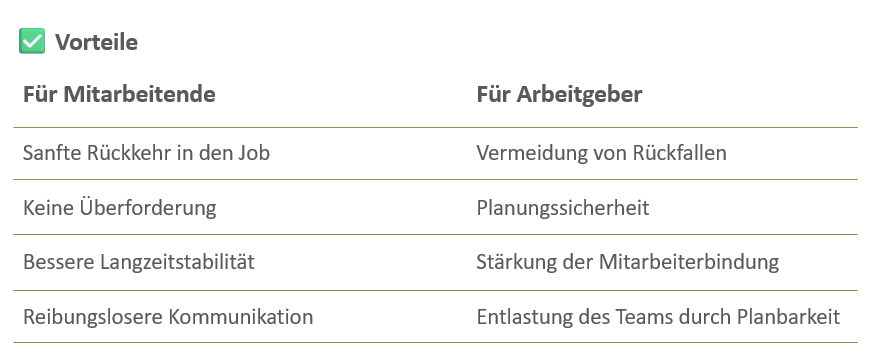

Warum lohnt sich die Investition in den BEM-Prozess?

FAQ

Die stufenweise Wiedereingliederung bedeutet, dass ein erkrankter oder eingeschränkter Mitarbeiter nach längerer Krankheitszeit schrittweise wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert wird.

Ziel ist es, die Belastung für den Mitarbeiter langsam zu erhöhen, damit er sich nicht überfordert fühlt und keine Rückfälle erleidet. Dies erfolgt in Absprache mit dem Arzt und dem Arbeitgeber und kann über mehrere Wochen hinweg geschehen.

Der Mitarbeiter arbeitet zunächst weniger Stunden und steigert die Arbeitszeit und -intensität schrittweise, bis er wieder vollständig arbeitsfähig ist. Ein Beispiel hierfür ist das Hamburger Modell, das eine spezielle Form der stufenweisen Wiedereingliederung darstellt.

Ja, der Arbeitgeber ist verpflichtet, eine Wiedereingliederung zu ermöglichen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) wird der Arbeitgeber bei einer Erkrankung von mehr als sechs Wochen innerhalb von zwölf Monaten verpflichtet, dem Mitarbeiter eine Wiedereingliederung anzubieten.

Diese Verpflichtung gilt jedoch nur dann, wenn der Mitarbeiter nach längerer Krankheit wieder arbeiten möchte und sich im BEM-Prozess befindet. Der Arbeitgeber muss zudem mit dem Mitarbeiter und ggf. auch mit Ärzten oder Reha-Experten zusammenarbeiten, um eine individuell passende Lösung zu finden.

Die Arbeitszeit bei einer stufenweisen Wiedereingliederung wird individuell festgelegt und orientiert sich am Gesundheitszustand des Mitarbeiters. Zu Beginn der Wiedereingliederung arbeitet der Mitarbeiter meist nur einen Teil seiner regulären Arbeitszeit (z.B. 2–4 Stunden pro Tag) und steigert sich dann schrittweise.

Wie schnell die Arbeitszeit erhöht wird, hängt davon ab, wie der Mitarbeiter die Arbeitsbelastung verträgt und wie der Arzt den Fortschritt beurteilt. Es gibt keine feste Stundenanzahl, die für alle Mitarbeiter gilt – die Rückkehr erfolgt in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt und dem Arbeitgeber.

Während der stufenweisen Wiedereingliederung wird das Gehalt in der Regel weiterhin vom Arbeitgeber gezahlt, basierend auf den tatsächlich geleisteten Stunden. Die Höhe des Gehalts richtet sich also nach der jeweiligen Arbeitszeit, die der Mitarbeiter während der Wiedereingliederung tatsächlich arbeitet. Beispiel: Wenn der Mitarbeiter an einem bestimmten Tag nur 4 Stunden arbeitet und die volle Arbeitszeit 8 Stunden beträgt, erhält er nur für diese 4 Stunden Gehalt.

Besonderheit: Falls der Mitarbeiter während der stufenweisen Wiedereingliederung weiterhin krankgeschrieben ist (aber teilweise arbeitet), kann auch die Krankenversicherung teilweise eine Rolle spielen. Hier ist es üblich, dass für die Tage, an denen der Mitarbeiter nicht arbeitet, die Krankenversicherung weiterhin das Krankengeld bezahlt. Sobald der Mitarbeiter wieder vollständig arbeitsfähig ist, zahlt der Arbeitgeber das volle Gehalt.

- Berufliche Weiterbildung Gesetz

- Blended Learning

- E-Learning

- Führungskräfte Coaching

- Führungskräfteentwicklung

- KI verantwortungsvoll im HR nutzen

- Mentoring in Unternehmen etablieren

- Nachfolgeplanung

- Nachwuchsführungskräfte

- Mitarbeiterbeurteilung

- Soft Skills als Karrierebooster

- Stellenbeschreibungen

- Talentmanagement

- Teambuilding

- Teamentwicklung

- Teamevents

- Teamfähigkeit

- Trends im HR-Bereich

- Weiterbildung

- Wissensmanagement

- Wiedereingliederung

- Work-Life-Learn-Balance